(2020/07/06 割と大幅加筆修正)

作業療法士の語る「リハビリテーション」はなかなか理解されないことが多いです。でも、同じ意味を「すっ」と言ってる漫画のセリフがあるのでご紹介します。

というわけで、この記事には、まんが「スケットダンス」最終巻の壮大なネタバレが含まれています。

もし、出来れば、このスケットダンスという漫画、素敵なので、一巻から、最終巻まで自分で読んで、噛み締めていただきたいので、読むつもりがある人は、そっとブラウザバックしてください。

前置き 実体験した過剰なお手伝いを医師から提案された件

まずは、作業療法の対象者の方と一緒に作業療法中に、とあるドクターの先生から、言われた衝撃的な一言の話から入りたいと思います。

その発言とは、

「なんでやってあげないの?やってあげる方が親切だよね」

という一言。

人助けに関する見解の相違を感じた瞬間でした。

患者様が、貼り絵をやっていたのですが、確かに作業ペースはお世辞にも早いとは言えず、その先生がやれば10ぷんくらいで終わる内容に30分以上の時間をかけて取り組まれていた場面でした。その方は手伝って欲しいとも、もうやりたくないとも一言も言われていませんでしたし、むしろ楽しそうに黙々と取り組まれていました。

その時は、正直かなり戸惑いながら、「どうしようかな」と思いながら、リハビリテーションとはという話をその先生とすり合わせる作業をしました。

ぶっちゃけ、

先生それをやっちゃあ、リハビリテーションとしちゃあおしまいでしょう。

ということがありました。ご説明したら、納得はしていただけましたが、リハビリテーションの構造は継続的に説明しないといけなくてそのコストが都度発生すると、改めて確認することになりました。

困ってるのになんで代わりにやってあげないの? という呪い

リハビリテーションの現場を他職種が見た時に、

困ってるんだから、代わりにやってあげないの?

とか

ともすると、

「なんで意地悪するのさ?」

なんてニュアンスで、尋ねられることもあったりします。最近は、おそらく協会レベルの認識がかわってきたのでほとんど言われることがなくなってきたのですが、それでも、そのあたりは世の中の雰囲気に影響を受ける部分ですし、リハビリテーション・作業療法を語るのは難しいです。

飢えてる人に食べ物を与えるのは正しいか

スケットダンスはもうしばらくお待ちください。

たとえ話をひとつ。

先ほどの話ですが、つまり、いち作業療法士としては、直接的な対処療法は、個人的には緊急的なもので、状態安定したらすぐにやめるべきと感じています。

無用な援助の継続は、本人能力の低下に直結するからです。

とある小説に

『食べてない人に

「人はパンのみに生きるにあらず」

って言っても

うるせえ馬鹿ってなもんだろ』

という、一節がありまして、妙に気に入っているのですが、これは対処療法の重要性を端的に表現しています。対処療法は極めて有力な選択肢の一つです。

一方で、飢えてない人物にいつまでもパンを低コストで供給するのは違うだろ、って思うのです。それは、その人が、自分で自分の人生を管理する力を奪うことにつながるからです。

飢えている人には、自分でパン、もしくはそれに代わる食べ物を自らゲットする能力を身につけてもらうことが、その人の生活の豊かさを増やすことになります。

作業療法における支援の量も、評価の元に、適切な量と質で提供されないと、無用な依存を引き起こしてしまったり、逆に栄養失調を引き起こしてしまうことになります。

[gadr]

リハビリテーションとは、再構築である

そもそも作業療法は、リハビリテーションの方法論の一つです。ですから、リハビリテーションの枠組みを踏まえて、勝負しなければならないと思います。

つまり、その人の人生の復権に貢献しないことがらを、「手助け」と称して実行していても、それはもはや作業療法とは呼べない、別の何かということです。

それは人生の再構築とも呼べる過程の一旦であると思います。その人の人生を再構築する手助けをするのが、リハビリテーションであり、作業療法と考えます。

作業療法と人助け

繰り返しになりますが、作業療法士は、ある面では確かに「人助け」を行う仕事です。

しかし、直接的な援助をいつまでも質と量を調整せずに、供給し続けてはいけないということです。

なぜなら、当事者である作業療法の対象者が、「じぶんでできるようになる」、つまり、主体的に選択、行動、決定が行えるよう支援するのが作業療法士という仕事だからです。

ですから、生活の再構築の支援を行う作業療法士は、支援とは何か、作業療法における「人助け」とは何かを理解していなければなりませんし、それを対象者や家族、他職種と共有しておく必要があります。

漫画 「スケットダンス」最終巻における人助け

お待たせしました。スケットダンスです。この漫画のセリフが、リハビリテーションにおける人助けの根本を表現していると確信します。

ちなみに、冒頭でも多少触れましたが、スケットダンスという漫画は、高校生三人組が、いろんな問題に面白おかしく時にはシリアスに挑むなかでの、成長を描いた学園ものです。シリアス回は、いろいろと考えさせてくれる漫画だったので結構好きで、連載中から読んでおりました。

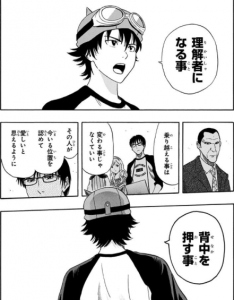

その中でも、特に感銘を受けたのが、最終巻で、主人公が自分の人助け観を語る場面でした。

それが、学園理事長から「人助け」とはなにか、と問われての以下のセリフになります。

©︎篠原健太/集英社

©︎篠原健太/集英社

「理解者になること

乗り越えることは 変わることじゃなくていい

その人が 今いる位置を認めて 愛しいと思えるように

背中を押すこと」

どうでしょうか。

私個人は、初めて読んだ時に、ああ、その通りだな、と思いました。うまく言うものだなあと思いました。

このセリフは、まさに作業療法とか、リハビリテーションの理念そのまんまです。いろいろな要素を内包しています。支援する側とされる側が互いを対等な存在と感じないと、なかなか理解できないでしょう。その意味で、微妙なニュアンスをうまく伝えうる貴重なセリフだと思います。

冒頭の医師とのやり取りにこのセリフを当てはめると見えてくるものが今回伝えたかったことです

冒頭エピソードを少し振り返ってみたいと思います。

対象者さんが大切にしていたことは、「やってる、やれてる感覚」とそれを実現しつつある自分自身という存在なんですよね。決して、貼り絵がクオリティ高く仕上がることでも、ラクに出来上がることでもないんですよね。

いまの自分ができる精一杯を取り組んでいる自分自身を肯定する力こそが、作業療法対象者の主体性であり、それをそっと支えるのがリハビリテーションないし、作業療法士の仕事なのではないでしょうか。

人助けとは

「理解者になること

乗り越えることは 変わることじゃなくていい

その人が 今いる位置を認めて 愛しいと思えるように

背中を押すこと」

[gadr]

作業療法士にできる手助け

本人ができることを本人がやって、本人がそれでいいと思えるように支援・応援することが作業療法士の仕事と思います。

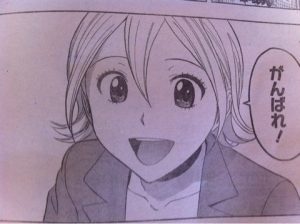

極論、方向性が正しいのであれば、直接的な介入がなくても、ちょっとした声かけを適切なタイミングで適切な量と質で行うことで、その人の支援が完結するかもしれません。

©︎篠原健太/集英社

©︎篠原健太/集英社

いわゆる勇気づけってやつですね。

足りないのはもちろんいけないし、支援しすぎるのはもっとよくない。

だから作業療法士は、専門職なんですよね。その量的質的コントロールが職人技だから需要があるのだと思います。

ほんとうのところは、作業療法士なんていう職業がなくても、困っている人の周りのひとが「大丈夫だよ」とちょっと応援してあげて、本人も「ありがとうでももうちょっと頑張ってみるね」と、その相互作用でいけたら一番いいんです。作業療法士なんていらない世の中が一番いいんです。

世の人がみんなそれに代わる行為を日々行うことができるのが一番望ましいと思ってます。

でも現実はそうじゃないから、その辺はわきまえて作業療法士として対象者の方にできることをやり過ぎないようにやっていくことが大切だなーと思ってます。

ということで、以上スケットダンスから教わった「人助け」の極意でした。

[gadr]

蛇足

その他にも、作業療法士として参考になるなあと思った内容はたくさんあります。

たとえば、最終巻で、主人公たちが文化祭の出し物を考えるシーンがあります。そのシーンでの、やり取りや思想はまさにユニバーサルデザインを体現しています。

みんなが、個性を発揮して参加できるためにはどうしたらいいか、そのためのありようはどうあるべきかと知恵をしぼる。決してシンプルなだけでは実装が難しいため、このコストを現実では渋るんだよなあと、でも大事なんだよなあ、改めて痛感するいいお話です。

そのあとの、スイッチのあれこれとかも感動的なんで、最初から最後まで、ぜひ全巻読んでいただきたい。スケットダンス。

コメントを残す