月: 2018年4月

-

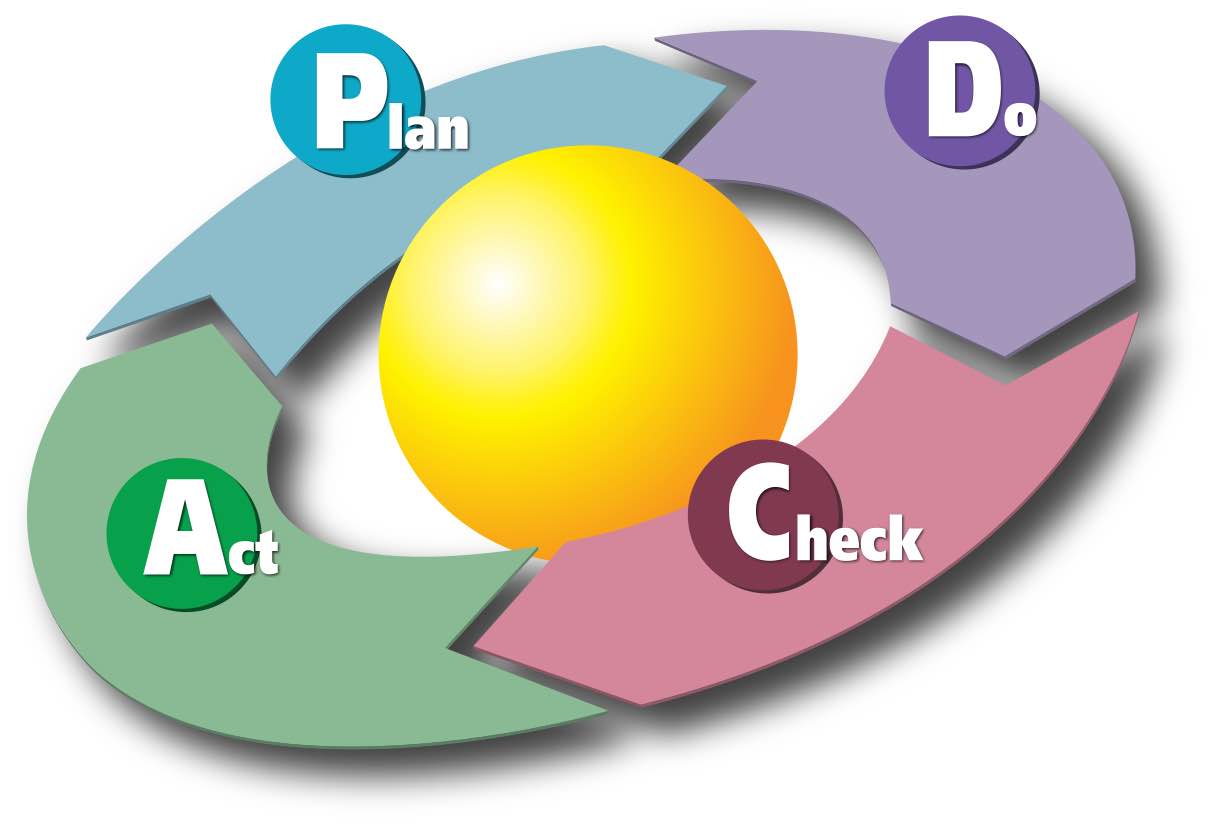

【新人OT向け】「PDCAサイクル」の必要性は作業療法士こそ知れ【追記も】

成長したい若手必読の記事です。 ビジネスマンとか、経営者とか、起業家であれば必ず知ってるのが「PDCAサイクル…

-

目の前の作業療法対象者の方のために「きちんと頑張る」のに必要な動き方

仕事始めだった新入社員の皆さんお疲れ様でした。 また、新入社員を迎える側の作業療法士の皆さんもお疲れ様でした。…

-

【新卒の方】本当に必要なことは、まだ実現されていない【新しい環境で働く方】

四月になりましたね。 新卒の皆さん、国試の結果も出ていよいよ、ご就職といった段階ですが、今のご心境はいかがでし…