成長したい若手必読の記事です。

ビジネスマンとか、経営者とか、起業家であれば必ず知ってるのが「PDCAサイクル」です。

作業療法士でいうところの、ICFです。要するに知らないと、モグリ扱いをされてもおかしくない常識ということになります。

利益の世界の常識ですが、医療福祉の人が知っていて何らおかしいことではありませんし、むしろ知らないことは損失と考えますので、ご紹介させていただきます。

試行錯誤はPDCAで行うので重要

まず、「PDCAサイクル」の価値を知っていただくためには、試行錯誤の重要性を認識していただく必要があります。

試行錯誤とは、

目標設定のもとに

計画を立て、

実際にやってみて、

その結果を把握して

その評価をもとに方法論に修正を加え、

狙いとする結果が得られるまで繰り返すような行いのことです。

この試行錯誤の重要性は、前人未到の領域で重要性を発揮します。

前人未到の領域は、参考にするものが何もないので、やってみて確かめるよりほうほうがないからですね。

さて、作業療法士が作業療法を行うときに、前人未到、つまり事前に参考とできる資料がない場合には、自分の実践によってどれだけ情報の蓄積を測ることができるかが大事ということになります。そして、作業療法士がその結果からうまく仮説や推論を導き出すことができるかどうかは、作業療法の対象者が受けられる作業療法の質を大きく左右します。

試行錯誤とは、要するに、地図のない土地を歩くには、実際に歩けるところを歩いてみて、その道が違ったのなら他の道をちゃんと行けるように、同じ道を歩かないように、自分できちんと地図を作っていかなくてはいけない、そういう話です。

試行錯誤もノウハウがなければ、無駄な試行が増えてしまいます。

しかし、未知を踏み固めて道にする。そういうプロセスが無くては、作業療法とは言えません。

それは、作業療法を科学的なものとするために欠かせない取り組みです。エビデンスベースで行うためにも、試行錯誤は大事です。今後の実践の根拠を作り出すことにつながります。

「PDCAサイクル」は試行錯誤を整理するための枠組みのこと

ということで、なぜ試行錯誤の重要性を前置きしたかと言いますと、PDCAサイクルとは試行錯誤とほぼ同じ意味の業務改善の枠組みです。

ビジネスの世界では常識のように語り尽くされた、もともと品質管理や生産管理などの管理業務をやりやすくするための考え方フレームワークになります。

PDCAサイクルは有用なのでありとあらゆるいろいろな領域で応用されます。生産性を向上させる無駄を省くためのプロセスや、業務上のリスクを取り除くための試みの最適化などがそれにあたります。

その道中で何をやっているのかわからなくならないように、どのフェーズの作業をしているのかを把握するための指標として用います。

いつでもどんな時でも困難に立ち向かう時に、基本的な枠組みとして使えるという、非常に応用の効く考え方の枠組みといえます。

PDCAサイクルの構成要素は4つ

Wikipediaからの引用ですが、なんのことはない、構成要素の頭文字をくっつけただけのネーミングということになります。

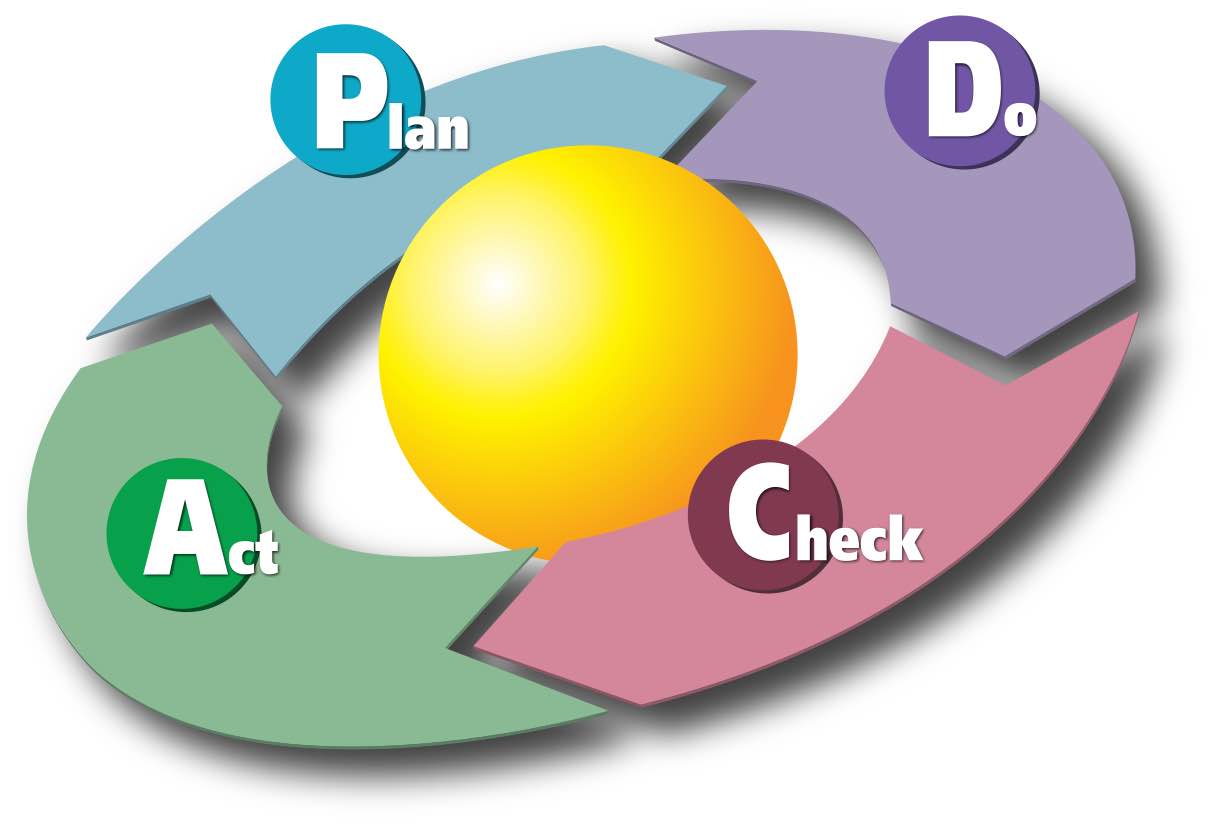

PDCAサイクルという名称は、サイクルを構成する次の4段階の頭文字をつなげたものである。

Plan(計画):従来の実績や将来の予測などをもとにして業務計画を作成する。

Do(実行):計画に沿って業務を行う。

Check(評価):業務の実施が計画に沿っているかどうかを評価する。

Act(改善):実施が計画に沿っていない部分を調べて改善をする。この4段階を順次行って1周したら、最後のActを次のPDCAサイクルにつなげ、螺旋を描くように1周ごとに各段階のレベルを向上(スパイラルアップ、spiral up)させて、継続的に業務を改善する。

wikipedia-PDCAサイクル

計画して 実行して 評価して 改善して また計画して・・・

とこの4つの要素がぐるぐると循環できるので構成要素は4つで良いというわけです。

PDCAサイクルの有用性

有効性について見てみましょう

シンプルさ

このような枠組みはシンプルでわかりやすいです。誰がやっても改善に向かうことができます。つまり誰もがみんなが共通して使える点で優れています。また、時間さえかければ必ず改善することができます。

シンプルながら、問題解決に向かう確実性という点で非常に強力です。

変化に対してポジティブになれる

これは変化を肯定するツールでもあります。

このサイクルを回していけば、人間は必ず進歩できるからです。

作業療法士に当てはめて考えると、リスクを恐れるあまり前例に固執すると、大した変化や結果成果を残せないままにズルズルと日々の臨床を惰性でやり続けることになりかねません。

それよりも、どれだけ時間がかかって能率が悪そうにみえたとしても、PDCAで確実に変化に取り組むほうが、意味を追いかけることができるので労働をする側の心理としても健康的です。

患者様に対する生産性が上がる

また正直、話をしましょう。どちらの人が使えるかです。患者様にとって。

重ねたのは年数ばかりでPDCAの概念を知らず全く進歩が無い作業療法士

PDCAサイクルを知っててそれを回し続ける就職1年目の新人

この2名のどちらが選ばれるでしょう、患者様から。

成果についての個人的観測ですが、一年以内に追い越してしまう感があります。今のところ100%。おそらく、大規模統計でも同じ結果が出そうです。

指導に使える

指導とは、誰かに向けた行動を変化を促すことです。その時に、PDCAサイクルを元にした振り返りを行うとどうでしょうか。

まず、次の行動の指針がわかりやすくなります。

次に、今何をしているのかを確認しやすくなります。

最後に、指導者の細かな指示が無くても自分で取り組めるようになります。

自己成長を促す上でメリットとなる要素がたくさんがあります。

つまり、他者の指導にもってこいということです。

自分に後輩ができたり、作業療法の対象者の方に自発的な行動を促したい時などに活用できます。

作業療法対象者の方にもPDCAサイクル

対象者目線で、作業療法のプロセスを見てみると

目標設定をして

きちんと実践して

達成する

という3つ。

ですから、バッチリPDCAサイクル回せます。

Plan

プログラム検討の段階です。

利用者様の方から作業療法士が聞き取ったり、逆に作業療法士に要望したりしながら、双方向が協業しながら利用者様が希望するリハビリテーションのゴールと中長期的な目標を設定する。

また、それらにつながるような具体的なプログラムの検討を行い、実行のための計画まで行います。

Do

上記Planで策定したことを実行する。

目標に向けて、リハビリテーションとして具体的なアクテビティ、活動、作業を行う。

Check

上記Doの内容について振り返る。再評価にあたる。

具体的活動の成果を、作業療法士と一緒に現状を確認し、過去や設定した目標と比較して評価する。

Act

Checkで情報化した情報を整理する。

再評価から得られた情報をもとにして、実行するプログラムに改善や修正を加えていきます。計画や次の具体的実践に反映させるためです。

という感じです。

作業療法を受ける対象者の方の治療過程とPDCAサイクルは、かなり相性がいいのがお分かりいただけたと思います。

作業療法士自身の成長に生かすためのPDCAサイクル

作業療法士の業務でサイクルを回してみましょう。

治療業務

治療に関する業務を分解すると、一人の対象者に対して作業療法士がおこなう業務は、以下のようなプロセスです。

- 作業療法のオーダー・作業療法開始

- 情報収集

- 評価・分析

- 目標設定

- 介入

- 目標達成・作業療法終了

医師からオーダーをうけて、作業療法の終了までに共通して必ず行うプロセスは定形化及び効率化が可能なものがたくさんあります。時間をかけることが治療効果の向上に直結しないもの(事務手続き的内容)に関しては、短時間でたくさん処理できれば、多くの時間を作業療法対象者の方への関わりに使うことができます。作業療法の対象者の方は、より充実した治療をうけることができます。

つまり、業務の効率化が必要です。何度もなんども繰り返すような業務に関しては、きっちりと改善しようとする姿勢が必要です。この改善というのは、同じような結果であればより短い時間で得られるように、そして、同じ時間を必要とするのならより多くの結果を出せるようにすれば良いということです。

情報収集について見てみると、慣れや勘によっても効率化できます。しかし、事前準備を定形化しておくことでも効率化できますし、こちらは新人でもできます。また、評価しながら介入して、介入しながら評価するなどタスクを並列化することで時間短縮することも可能です。

PDCAサイクルで太刀打ちできないような事例は、理論上はありえません。あきらめず、時間さえ投下できれば、かならず物事が前進するのがPDCAサイクルです。

別の言い方をすれば、PDCAサイクルはどうしていいかわからないけれど、とりあえずやってみるという実践を、きちんとした正しい方向性、より良い方向性に持っていくための試行錯誤のフレームワークでした。

臨床経験浅いうちは、評価とその前段階の情報収集に時間が必要かもしれません。しかし、ちゃんとPDCAサイクルを意識して業務をこなしていけば、時間の端折り方が見えてきます。

そのためには、CとAを怠らないことが大切です。PとDやって満足する人が多いのはもったいないと思います。それを、きちんとやるからこそ、少ない時間で、対象者の方の状態を把握し、どのような働きかけを行うと効果がありそうかということが、だんだんと見えてくるのです。そして、実際にその働きかけの効果の有無、さらにより良くなるために必要ものがわかるようになります。

その他の業務

そのほか、精神科や発達・老年期の施設であればレクリエーション、行事の企画などプロジェクト系の課題に立ち向かわなければならないことも多々あると思われます。

きちんとプロジェクトとして取り組めることは、手順が決まってるのでPDCA回しやすいです。業務改善しやすいですね。

新人作業療法士向け応用方

いかに効率よく行うかということにポイントを置いてPDCAサイクルを回すのも、最初の方はありなんじゃないかと思います。

そうしてできた時間が、新しいことを勉強したり、自分がやったことをきちんと振り返る時間に使われるのであれば、その成長が対象者の方にとって良いことです。まずは、業務スピード面での成長を狙うと良いかと思います。ただし、その業務改善が、自己目的化して、本来必要な作業療法の対象者の方への関わりが乏しくなってしまうことの無いように気をつけましょう。

応用方法無限大

このPDCAサイクルは大層な感じがしますけれども、

コンセプトは単純明快

つまり

きちんと一歩ずつ前に向かって進みましょう

ということです。

困難な事例においても、知っておくことでなんらかの新しい解決を見いだすことができるかもしれませんし、逆に簡単な日常の業務もさらによりよくすることができるかもしれません。

なんとなく、ダラダラと仕事をしてしまいがちな職場やら人にはもってこいのフレームワークだと思います。本当に。

人類に普遍的な考え方なので、他の職種とも共有がしやすいのも利点です。

ぜひ、明日から使ってみてください。

まとめ

PDCAサイクルは、よりよさを追求するためのフレームワーク

成長のための強力なツールなので、作業療法士は使いこなしたい。

コメントを残す