つまり、

言いたいことはひとつです。

まとめ

シンプルかつ率直でないと人は受け取らないし、つかわない。

以上

以下当たり前のことしか書いてません。いわゆる自分の感動を自分で消化するための自己満足になります。

「助長」ということばの意味、ご存じですか?

助長、なんてことばしらねーよ、という方はブラウザバックしてググってください。

ご存じの方。

助長という言葉は、「助けのばすこと」「強化すること」という意味で使われますね?

ですよね?

え?えええ?

いやいや、ちがう、ちがう、そうじゃ、そうじゃない~??

っていう方へ。

現在は少数派になってしまったあなたへ。

問いかけます。

ズバリ。

本当に日常生活で”そういう意味”、つまり、「もともとの意味」でこの言葉をつかうことがありますか?

あまり、ないですよね

意味は、そう、たしかにその通り。

もともとの意味は「有難迷惑」「過ぎたるは猶及ばざるが如し」「得意になってだれかのためにとやることは、実は逆効果だったりしません?しますよね?笑」etc…

非常に、強力な皮肉表現だったのですよね?

それがいったいなんで、どうしてこんなことになってしまったのでしょうか。

いつしか、全く反対の意味になってしまい、そちらが市民権を得ている。

不思議でなりません。

が、この現象にこそ、社会に起こりうる変化を知り、それを踏まえて生きていくためのヒントがたくさんあるように思います。

「助長」とこの社会を生きている、僕たち私たち

昨日のことのように思い出します。

あれは小学3年生のある日のことでした。

助長という言葉の意味が本来の意味から変わってしまったことを、小学生の国語の教科書からまなんで、へぇ、となったことを。(今の教科書がどうか知らんでございます。

その時には、「文字と違う意味とかナンセンス(現代語訳)」という感想しか持ちえませんでした。

助けると長い、なので、「助けて長くするのが普通じゃあないか」、そう思ったわけです。

それを「わざわざ、言葉の見た目と反対の意味で用いるなんて」「どうかしているわ」、そうおもったのです。

その感覚、感性って、そんなにおかしなものでしょうか。

そんなことはないでしょう。

むしろ、普通だと思います。

あれから、数十年。

今日(最初の執筆日時)、改めて「助長」という言葉と出会ったとき、びっくりしました。

唐突に、理解しました。

「ああ、これは集団としての人が用いることができる言葉の意味性の限界をしめしていることばなんだ」と唐突に理解してしまいました。

何を言ってるのかわからねえと思うが、ワタシにはわかりました。

・・・・

いやいやまってください、逃げないでください。

ちゃんと説明しますから。

ひろえもん、わけのわからない表現をつかわず、に、率直にいうと、冒頭のようになります。

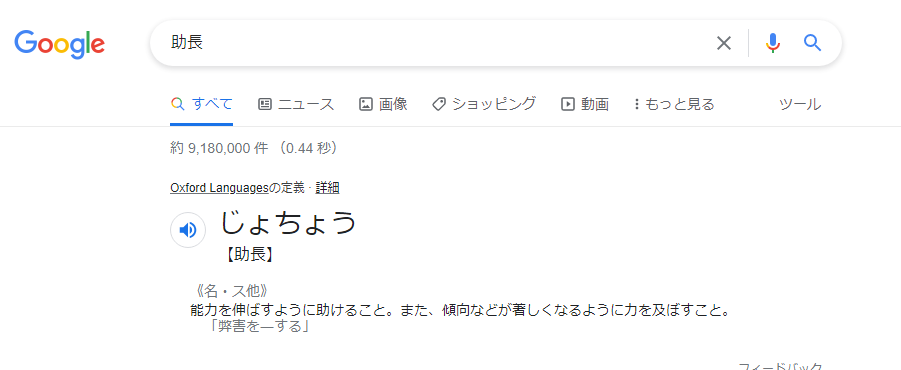

今の助長という言葉の意味

読んで字のごとくで、シンプルです。

グーグル先生に聞くと、シンプルに以下の回答があります。

字面が、本来内包していた、ナラティブから切り離されてしまって、ただの2文字になってしまった結果といえます。

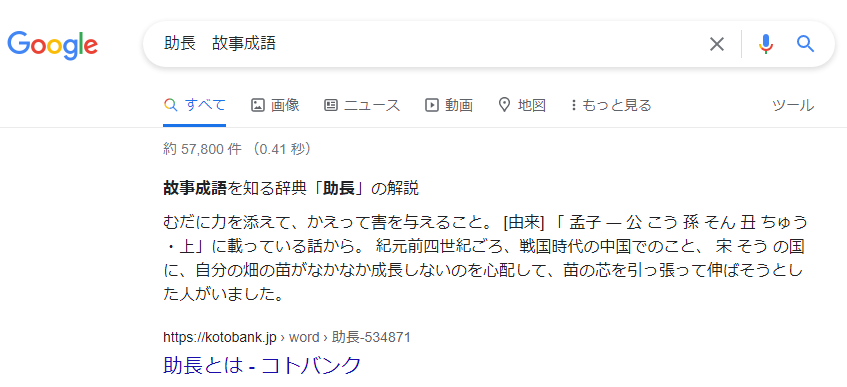

もともとの助長という言葉の意味

上でも述べた通りに強力な皮肉表現です。

単純にグーグル先生に聞いても答えてくれませんが、下記の通りわきまえて聞けば、本来の意味を教えてくださいます。グーグル先生に感謝を。

さっきと比べて、もうめんどくさい、情報量が多い。

小学生にはなかなか理解できないものを、あえて小学生のうちに紹介するは、チャレンジングで嫌いではありません。

言葉には、その言葉が生まれるエピソードやナラティブがあるんだよ、実は、ということを伝えるいい言葉だなあと、最近は特に思う様になりました。

故事成語というやつです。

つまり、ことばは情報量を圧縮するものであって、その象徴であり、その前提となる情報の到達点として音声としての情報量が圧縮された言葉となる、ということです。

「にんげんってこういうもんだよね」「わかるわかる」という、時代を超えた共感、ウィットのようなものがあり、それを理解できることは、ある側面での人間の心理や真理をとらえることに役立つでしょう。

皮肉を以て、時代を超えた人間の普遍性を慈しむ。

何とも素敵だと思いませんか。

本当は反対の意味なのにね

「伸ばすつもりが枯らした」が、「のびるようにたすける」になるのは草。((笑)的な意味で。(笑)→大草原不可避には逆の知的センスを感じてこれまた別の勉強になるのでそれはまた別のお話)

歴史をたどれば、助長という言葉は、本来であれば、「よく考えて実行しようね?」という意味合いだったのに、人間が考えることを放棄する過程をよく表しているようです。

インテリばっかりが使っていた言葉が、なぜか一般化したのだろうと推測するのですが、その詳細については、あんまりきちんと調べようとしませんで、今日まで来ております。まあ当たらずとも遠からずでしょう。

物語り→端的な言葉 という抽象化

ところで、現在の意味での助長ということばに、旧来の意味の故事成語としての助長が駆逐された背景には、以下のような点があると考えられています。

1 小学生が習う簡単な漢字の組み合わせ

2 二文字の漢字がそれぞれシンプルな意味を持っていること

3 2文字から簡単なストーリーが想像できること

4 故事成語という成り立ちからそれが間違っていることを理解するには、故事成語の成り立ちとなる話を一般的な教養として当たり前のものとして理解できることが必要であこと

5 故事成語をお互いが知ってることが当たり前となるのが当然という特殊な知的水準を前提とする人間集団の形成は、意図してそのような人間集団を形成するより成立するはずもなく、翻って、話し手と利き手のどちらかがその水準になく故事成語的な意味で誤った運用をされることも少なくないこと

6 人間は承認欲求から、無駄にいちいち正しさをひけらかすと、社会的にめんどくさい存在であると認知されることを特殊な知的水準の人たちは察知しているため、相手がまちがっていたとしても、コストを合理的に考えるといちいち訂正しないこと

7 訂正が入らないことは、正しいことの証左であると理解することが通常の人間の枠組みであり、わざわざ自分の発言がいちいち間違っているか正しいかなどを後々思い出したり、統計を取ったり比較検討したりすることなどありえず、言ったら言いっぱなしになるのが普通である、と思ってわざわざ研鑽するひとは少ないこと。

8 めんどくせえ、シンプルいずベストぉ!!

すごくないですか?

エピソードありきで成立した言葉を、使用コミュニティが変化して、数が多いのが正義になり、意味をオーバーライドしてしまったのでしょう。

まさに「助長」。知的であろうとした結果、そうでもないという、なんと強烈な皮肉。これはつらい。でも、上記6は極めて重要なポイントなので、その皮肉はことさら言葉にして突き付けられることもなく時間の流れに流されて本人には認識の機会すら与えられず。ただし、そうこうしているうちに、世間が保証する正しさは真逆になってしまったという。これも皮肉ですね。

皮肉だらけですごいです。

このように、「助長」というこの短いことばには、語りつくせないほどに、理解とコストの関係性、共通言語としての言葉の特性など、さまざまな示唆を含みまくっており、嚙めば無限のあじわいがする言葉だと思っています。

人間なんとなく、知的であること賢いことが良いことであると思っていながら、そうはなりたくないという人間の絶妙さを非常に軽妙な表現でとらえることに成功していることばが「助長」ということばであるとおもっています。

とても人間社会の民主主義のうまくいかなさの縮図を詰め込んだような現象があって、味わい深いなあなんて気が付いて、衝撃的過ぎてめまいすら覚える今日この頃です。

人間社会の分断

さて、タイトルで述べたような、統計的に操作していない人間の集団一般的な人間の集団においては、上記の8.の特性が非常に強力に現れ、それが行き過ぎたときに「人間には知性がひつようだったのだ・・・」となるのが、人間と戦争の歴史、あるいは人間と社会福祉の歴史だと思っています。

喉元過ぎれば熱さを忘れるともよく言ったもので、人間はよく、本来の制度設計の趣旨をわすれて面倒くさがったり、できないことや不遇を何かのせいにして心理的に解決します。あのブドウは酸っぱいというウソップ物語の有名な狐さんも、本質的な問題解決から逃げているともいえるし、挑み続けて結局手に入らないというリスクから自らをとおざけることに成功しているともいえます。

状況を把握し、コントロールできるのは、偶然か、はたまたセンスか、圧倒的情報量に裏打ちされた確率を背景とした正確性か。

最近では、正確性が過剰に注目されるきらいがありますが、要するにこれも、上記の8の面倒くさがりの人間の特性によるものなのだと思います。

そうした人間の営為の積み重ねという連続性の中から、差が生まれ、その一つである資本主義社会における持つものと持たざる者の本質は、理を介して行動する者とそうでない者あるいはその背景となる認知機能の総量だと思います。

試行回数が増えれば、理を味方にしている方に、富が収束するのは自明ですよね。

故事成語の意味での「助長」という言葉、「行動は効果的にしないと、何のリターンもないどころか、損失を拡大するばかりである」という経営上の示唆も含みます。こうした示唆や世界の広がりを棄却して「助けのばす!」とだけいうのも、ステイふーりっしゅな感じがしてタートルネックとジーパンで世界をかえる感じがして、まさに、8という感じ。

その間を行ったり来たりできるように、グラデーションが本来必要で、行ったり来たりできないひとにはできる人が配慮すりゃいいのだよね、という話でもあると思います。

そして、そのグラデーションを学び取るのに、助長という言葉が本来持つ残酷さが長い年月をへてさび付いてなまくらとなって使われててもなお、わかるひとにはわかる残酷さをたたえつつ、世の中のいろいろな場面で分かってない人に使われ続けるのはすごい皮肉だなとおもうのですし、それを感じ取れるひとそうでない人を分かつものはどうしようもなく確かに存在するし、それらもまた愛おしく、それを気軽に飛び越えられる存在でありたいし、故事成語としての助長ではなく、今の意味での助長を自他にできる自分であれるように、そういうめんどくささを自分に課せる存在でありたいとねがってやみません。

はい、まんぞくしました。

書いて満足する。

言って満足する。

使ってみてしっくり来たらそれでいいじゃない。

そうして多くの人のこころを満足させるような言葉の在り方もまた、上等なものなのではないでしょうか。

そして、人間だれしもが話せばわかるという幻想にとらわれず、あるがまま、お互いの理解を尊重して認め合うことが「助長」ということばから学べる本質的なところなのではと思うのです。

めっちゃいいこと言ってますね。あはは。

これもまた「助長」

コメントを残す