月: 2014年7月

-

経営的な「ムダ」と医療職である作業療法の持続可能性についての考察 その1

はじめに 「ムダ」をはぶくことによって効率を向上させることには大きなメリットがあるけれども、方法によっては顕在…

-

イマドキ!?作業療法士見習い学生であるOTSと指導する側としてのOTRの距離感と関係性の難しさ

はじめに 端的に難しいと感じたので。 自由度を高めると動けない学生が増えているように思います。 実は、自分もそ…

-

OTで一番大切なことは自分の仕事と、大切なこととの間に矛盾がないこと

はじめに 利潤の追求は、簡素化と合理化につながりやすい。 そうすると、人として大切なものを後回しにしてしまう。…

-

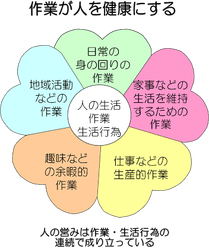

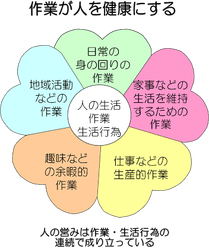

「知らない」は死活問題。生活行為向上マネジメントを勉強してきました。

いち作業療法士が、生活行為向上マネジメント(MTDLP)の研修に参加した後感

-

今日からはじめる生活行為向上マネジメント。意外と難しくない?存外面白いかも?

生活行為向上マネジメントについては、以前こんな記事を書きました。 「生活行為向上マネジメント」って何?よくわか…

-

運転をやめない認知症の方に運転をやめてもらうには?その人の気持ちを支えることで問題を解決した事例の紹介

はじめに とある作業が、本人のデマンドであっても周りからみて、さまざまな問題を引き起こしそうな場合なかなか、ソ…