カテゴリー: 研究

-

連載:AIの衝撃 その2『AIとリテラシーとセキュリティ』前編

連載の第一回目では、AIが日常になることが既定路線で、もう既にAIを用いたサービスが日常に溶け込みつつあること…

-

エビデンスベースではROM-exは拘縮に対する関節可動域の改善に寄与してるかどうかは一切不明という論文が存在する

たまには、ちゃんと臨床の役に立つ記事を書かないといけないかなと思って、書いてみます。 なかなか刺激的な記事内容…

-

作業療法における研究エビデンスの質の考え方

エビデンスに基づく作業療法(EBOT)は、エビエンスに基づく医療(EBM)のひとつであり、現在ホットな考え方で…

-

対象者だけでなく、家族や他職種をプログラム内に引き込むことでより効果の高い作業療法が行えるかもしれない

ずいぶん前から、リハビリテーションでは、他職種連携が必要といわれています。 連携とは、具体的には情報のやり取り…

-

作業療法士の役割は、作業と人の媒介になること

はじめに 作業と人は不可分のものとして良く説明されるし、そのとおりだと思う。 しかし、ひょっとするとあえて独立…

-

作業療法でやってることを公表するためのポイント

はじめに 有効なアプローチだったり視点だったりを、発表して他の人と共有するのって簡単なようでかなり難しいことだ…

-

「成功には人間関係が大切」というハーバード大学の研究の重さと、作業療法的視点から研究を批判する人に思うこと

当たり前のことにエビデンスがあるということはとても大切だと思う。 たとえば、今回ハーバード大学が行った研究は次…

-

「見えにくいものを説明する」作業療法の難しさを解決しよう

はじめに たとえば… 運動や嚥下などを説明するには? 解剖学的な知識と各パーツの働き、それらがどの…

-

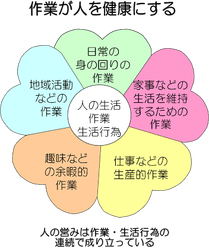

「生活行為向上マネジメント」って何?よくわからないのでいち作業療法士が調べてみた結果

作業療法士として働いているくせに、「生活行為向上マネジメント」のことがさっぱりでしたので、入り口について勉強し…