カテゴリー: 新人OTR向け

-

祝就職いっぷんかんでよめる!?『知っ得』‼️コレからの作業療法士業従事者の皆様へのプレゼント

みんな大好き『知っ得』プレゼント。新卒の皆さんへ先輩からプレゼントです。持っとくと、明日から楽しく作業療法士が…

-

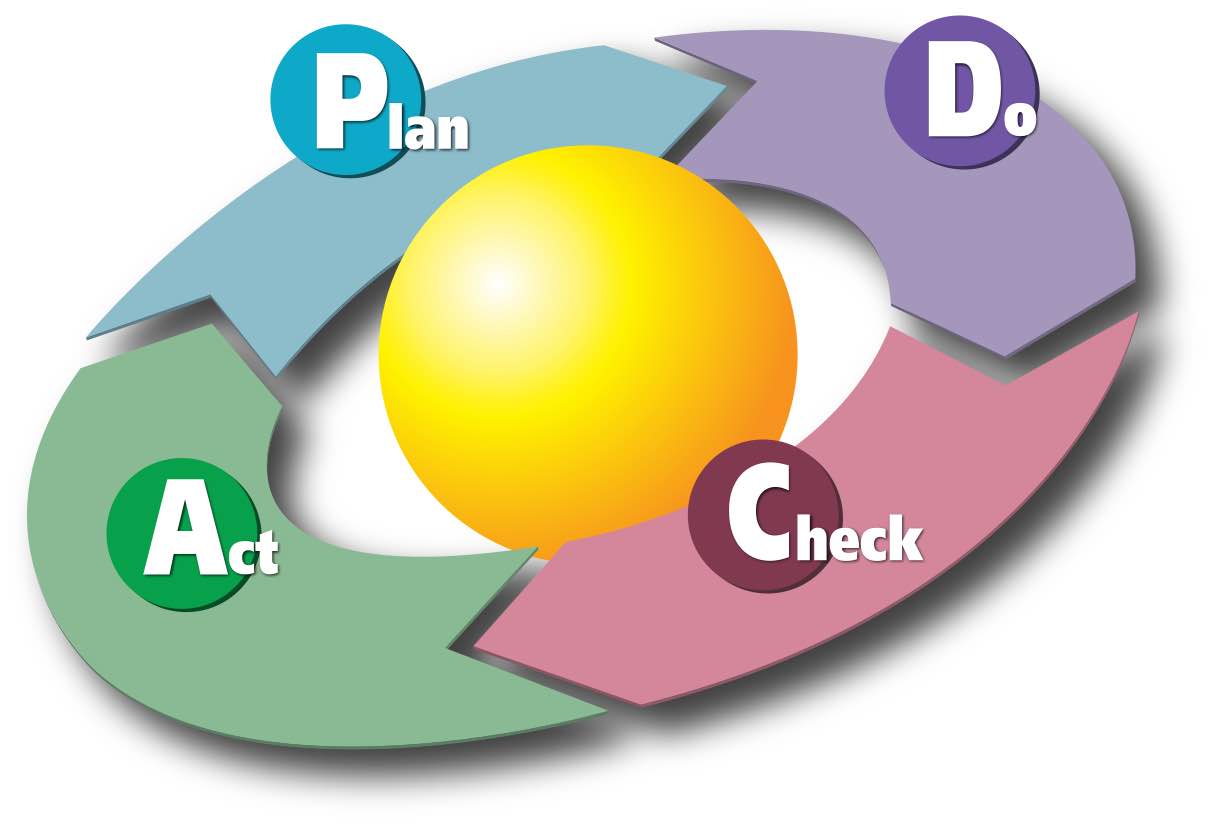

【新人OT向け】「PDCAサイクル」の必要性は作業療法士こそ知れ【追記も】

成長したい若手必読の記事です。 ビジネスマンとか、経営者とか、起業家であれば必ず知ってるのが「PDCAサイクル…

-

目の前の作業療法対象者の方のために「きちんと頑張る」のに必要な動き方

仕事始めだった新入社員の皆さんお疲れ様でした。 また、新入社員を迎える側の作業療法士の皆さんもお疲れ様でした。…

-

リハビリテーションはお手伝いじゃない 作業療法にも通じる人助けの奥義と 人助けがテーマの漫画「スケットダンス」最終巻より

(2020/07/06 割と大幅加筆修正) 作業療法士の語る「リハビリテーション」はなかなか理解されないこと…

-

「人の話を上手に聞く」するべき3つのこと しない5つのこと

人の話を聞くというテクニックについてです。面接のときや、作業実施中の会話などにおいて、自分が聞き上手になるため…