カテゴリー: 臨床

-

連載:AIの衝撃 その2『AIとリテラシーとセキュリティ』前編

連載の第一回目では、AIが日常になることが既定路線で、もう既にAIを用いたサービスが日常に溶け込みつつあること…

-

連載:AIの衝撃 その1 『AIが日常になる』

AIを前提とした日常生活が始まります。 そういう時代になり、これからやるべきことを学ぶ必要があります。 実はも…

-

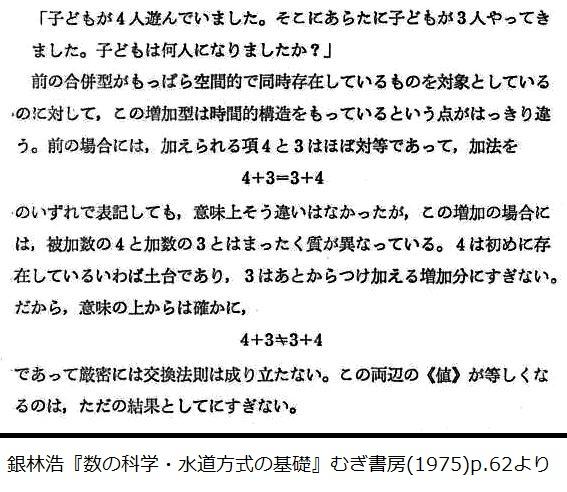

エビデンスベースではROM-exは拘縮に対する関節可動域の改善に寄与してるかどうかは一切不明という論文が存在する

たまには、ちゃんと臨床の役に立つ記事を書かないといけないかなと思って、書いてみます。 なかなか刺激的な記事内容…

-

社会と作業療法と効率化を妨げるものの話

作業療法を必要とする人に作業療法を届け続けるために作業療法に必要なのは、イノベーションだと思っています。つまり…

-

リハビリテーションはお手伝いじゃない 作業療法にも通じる人助けの奥義と 人助けがテーマの漫画「スケットダンス」最終巻より

(2020/07/06 割と大幅加筆修正) 作業療法士の語る「リハビリテーション」はなかなか理解されないこと…

-

ごく最近「作業療法士冥利につきるな」とやりがいを感じた瞬間

作業療法士としてやりがいを感じたことについて書いています

-

OT評価実習生:OTSにOT五年目が感じた 実習中の成長を左右する要素の「ヤバさ」

実習に対する認識の差が、作業療法士とOTSとのうまくいかなさを作り出している可能性について。

-

目に見えないことを取り扱う難しさと重要性 作業療法士に求められること

事象の可視化は作業療法士の重要な専門性のひとつです。

-

作業療法の自由度の話

作業療法をしてると、経験が浅いほど自由度に翻弄されるねという話です。

-

実習という作業療法士養成課程上必須な課程の問題点

問題があるといわれて久しい作業療法士養成課程の学生の実習の問題点について考えてみた。