月: 2017年9月

-

OT評価実習生:OTSにOT五年目が感じた 実習中の成長を左右する要素の「ヤバさ」

実習に対する認識の差が、作業療法士とOTSとのうまくいかなさを作り出している可能性について。

-

目に見えないことを取り扱う難しさと重要性 作業療法士に求められること

事象の可視化は作業療法士の重要な専門性のひとつです。

-

キーワード「MOHO」でgoogle検索したら、OT関連じゃなかった件

人間作業モデル(MOHO)のインターネット上の検索結果に驚いた。

-

漫画「マギ」が、壮大な自己決定の話だった件

作業療法にとって大切な「自己決定」の参考書の話です。

-

作業療法の自由度の話

作業療法をしてると、経験が浅いほど自由度に翻弄されるねという話です。

-

ページトップの外部リンクの撤去

トップページの外部リンクの撤去のおしらせとその経緯について

-

作業療法士の養成課程でドロップアウトした人にあった

作業療法士の養成課程でドロップアウトした人にあった なんのえんもゆかりもなく、話…

-

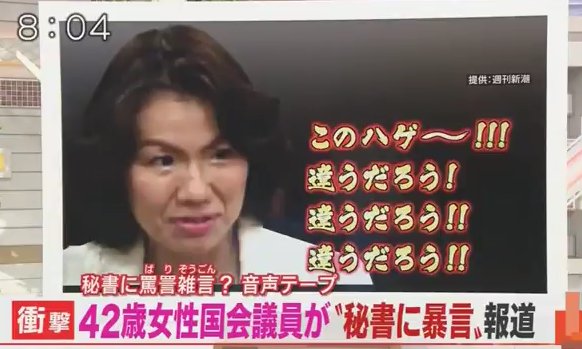

日本作業療法士連盟は、「このハゲー」の豊田議員を応援していたそうです。

事実です。まあ、与太話というか、昼のワイドショー並みには誰も気にしていない話かもしれませんけれど。 日本作業療…

-

実習という作業療法士養成課程上必須な課程の問題点

問題があるといわれて久しい作業療法士養成課程の学生の実習の問題点について考えてみた。