カテゴリー: 理論

-

漫画「マギ」が、壮大な自己決定の話だった件

作業療法にとって大切な「自己決定」の参考書の話です。

-

抜粋「新 作業療法の源流」の序(はじめ書き)

名著の序より。 初めの書き出しには 作業療法の源流の初版が刊…

-

作業療法における研究エビデンスの質の考え方

エビデンスに基づく作業療法(EBOT)は、エビエンスに基づく医療(EBM)のひとつであり、現在ホットな考え方で…

-

作業療法士の役割は、作業と人の媒介になること

はじめに 作業と人は不可分のものとして良く説明されるし、そのとおりだと思う。 しかし、ひょっとするとあえて独立…

-

作業療法でやってることを公表するためのポイント

はじめに 有効なアプローチだったり視点だったりを、発表して他の人と共有するのって簡単なようでかなり難しいことだ…

-

コレが善し悪しを決める。作業療法における個別性の要素にどのように向き合うか

作業療法というのは、きわめて個別性の高い療法だとおもいます。 対象者中心ということばで表現することになると思い…

-

作業療法が難しいと思われるのは、「いろんな人がいろんなことを言っている」ように見えるから

このわかりにくさは、作業療法の強みである「多様性」の裏返しでもあります。 作業療法士的視点で矛盾しない事柄が、…

-

人の為になることが、世のためになるとは限らないかもしれない

よのため、ひとのため。 ということばは、結構深いとおもいます。 世のためってのは、システムで。 人の為ってのは…

-

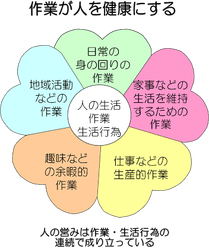

「生活行為向上マネジメント」って何?よくわからないのでいち作業療法士が調べてみた結果

作業療法士として働いているくせに、「生活行為向上マネジメント」のことがさっぱりでしたので、入り口について勉強し…

-

移乗の介助のときに現場の人が腰痛にならないために、必要だなあと現場の人間として思うポイント「移乗知っ得ナレッジ&テクニック」まとめ

ひろえもんなりの移乗時の腰痛防止ポイントについて