カテゴリー: 業務効率up

-

連載:AIの衝撃 その2『AIとリテラシーとセキュリティ』前編

連載の第一回目では、AIが日常になることが既定路線で、もう既にAIを用いたサービスが日常に溶け込みつつあること…

-

連載:AIの衝撃 その1 『AIが日常になる』

AIを前提とした日常生活が始まります。 そういう時代になり、これからやるべきことを学ぶ必要があります。 実はも…

-

2017年の末、日本の作業療法(OT)は割と崖っぷちだと思う13の理由

今年までの経験の作業療法の上っ面で、若手風情がわかったようなことを勘違いして書いた記事です。ご無礼仕ります。 …

-

複数スタッフでのレクリエーション運営は、目的を明確化しないと齟齬が生じる

集団レクリエーションを行うときに、最近またあらためて感じるようになったことがあるのです。 それは、何人かで協力…

-

臨床にて仕事でぐったりしてしまったときほどやるべきこと

「作業療法士の仕事は多岐に渡ります」を地でいく今日このごろ。 最近担当が変わって、仕事が終わったらぐったりして…

-

作業療法士が勉強会をするときには、実施前に狙いたい結果を目標設定として掲げるべき

勉強会が始まる前に、「この勉強会の目的って何ですっけ?」と尋ねるのが良いかも分かりません。 作業療法士が複数人…

-

書類をためないためにするべきたった一つのこと

書類たまるんですよ、ひろえもんは。 ためてるつもりはないのですが、いつの間にか山積み。 それの締め切りが迫って…

-

大手企業が使ってるビジネスの世界のノウハウは作業療法でもつかえるかも?

もちろん、マイナーチェンジやカスタマイズは必要だとおもいますけれど。 でも、正解の確かめ様のないフィールドで結…

-

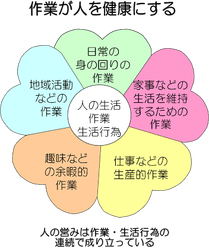

「生活行為向上マネジメント」って何?よくわからないのでいち作業療法士が調べてみた結果

作業療法士として働いているくせに、「生活行為向上マネジメント」のことがさっぱりでしたので、入り口について勉強し…

-

移乗の介助のときに現場の人が腰痛にならないために、必要だなあと現場の人間として思うポイント「移乗知っ得ナレッジ&テクニック」まとめ

ひろえもんなりの移乗時の腰痛防止ポイントについて