カテゴリー: 社会

-

COVID-19が5類になるとどんな事が起こるのか

重要そうな話題があると、一応ピックアップして継続記載してきましたが、今回の話題はどう取り扱ったらいいのか、正直…

-

ryuchell氏の離婚発表をフラットにみる

はじめに かなりまとまってません。思うところがたくさんありすぎます。 思考整理のためにおもいのまま、あやしうこ…

-

できる限り日々人にやさしくありたい。~他者への危害的な意味で危ないのは、さびしいのに寂しいといえないでいる人の可能性

大阪のクリニックのビル火災のニュースは、第一報を聞いただけで胸が苦しくなりました。「またか」というやるせなさと…

-

雨がたくさん降るのはこれからの毎年のことと決めつけて、備えて生活をしないといけない

毎年豪雨災害が発生 西日本豪雨災害が印象に強いですが、強い雨がふりつづいて河川のキャパシティを超えて、その水が…

-

社会と作業療法と効率化を妨げるものの話

作業療法を必要とする人に作業療法を届け続けるために作業療法に必要なのは、イノベーションだと思っています。つまり…

-

差別とは、その感情

差別を形作る本質は、感情であるという話です。

-

デイケア送迎問題について特に関心がなかった自分を恥じた

送迎車の事故のニュースについて

-

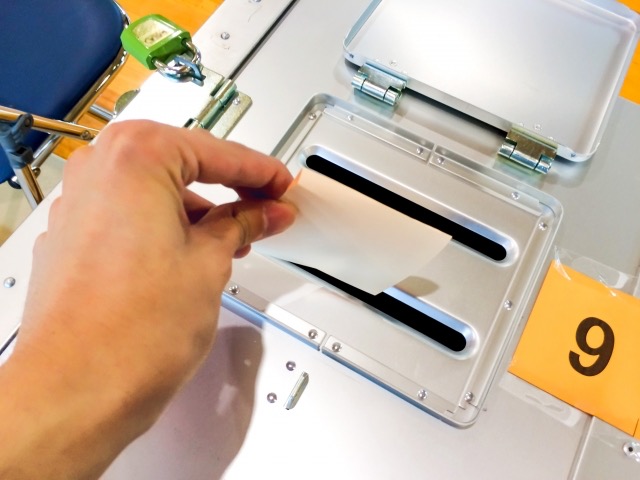

大阪都構想は社会の断絶の象徴かもしれない

17日を通して、大阪でとある選挙がありました。 そして選挙の結果、大阪の2重行政解消の切り札であった大阪都構想…

-

豊かな社会は、きっと「誰かのために」の積み重ねから

人が喜ぶことをする人が沢山いる社会は、沢山の人を喜ばせるポテンシャルを持っている。 たとえば、誰かのために美味…

-

作業療法士が地域に出るための作業療法士自身の課題

作業療法士はもっと地域に出ないといけないと言われていますが、なんとなく難しく考える必要はないのかなと思ったので…