カテゴリー: 業界話

-

COVID-19が5類になるとどんな事が起こるのか

重要そうな話題があると、一応ピックアップして継続記載してきましたが、今回の話題はどう取り扱ったらいいのか、正直…

-

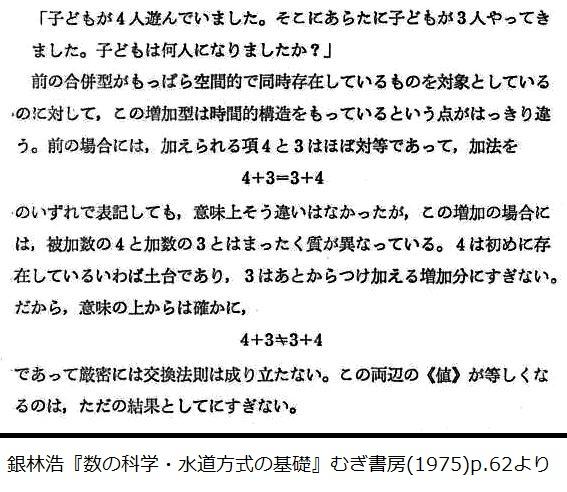

エビデンスベースではROM-exは拘縮に対する関節可動域の改善に寄与してるかどうかは一切不明という論文が存在する

たまには、ちゃんと臨床の役に立つ記事を書かないといけないかなと思って、書いてみます。 なかなか刺激的な記事内容…

-

社会と作業療法と効率化を妨げるものの話

作業療法を必要とする人に作業療法を届け続けるために作業療法に必要なのは、イノベーションだと思っています。つまり…

-

今こそ、作業療法士が苦手な「お金の話」をしよう

作業療法士って、お金の話は、積極的にはしません。そこには色々な理由があると多います。そもそも、作業療法の世界が…

-

いち作業療法士として、危険だと思う医療・介護・福祉の組織

お金儲けは必要ですが、行き過ぎると、不幸を振りまく存在になります。作業療法士の多くが働く、医療・介護・福祉の領…

-

2017年の末、日本の作業療法(OT)は割と崖っぷちだと思う13の理由

今年までの経験の作業療法の上っ面で、若手風情がわかったようなことを勘違いして書いた記事です。ご無礼仕ります。 …

-

リハビリテーションはお手伝いじゃない 作業療法にも通じる人助けの奥義と 人助けがテーマの漫画「スケットダンス」最終巻より

(2020/07/06 割と大幅加筆修正) 作業療法士の語る「リハビリテーション」はなかなか理解されないこと…

-

子宮頸がんワクチン問題と「医学的な真実が殺される」社会で作業療法士をやってるということ

作業療法士は、日本では医療職に分類されますが、医療関係の情報の取り扱いの闇というか難しさを感じる「子宮頸がんワ…

-

OT評価実習生:OTSにOT五年目が感じた 実習中の成長を左右する要素の「ヤバさ」

実習に対する認識の差が、作業療法士とOTSとのうまくいかなさを作り出している可能性について。

-

キーワード「MOHO」でgoogle検索したら、OT関連じゃなかった件

人間作業モデル(MOHO)のインターネット上の検索結果に驚いた。